Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....

LDA Journaliste

Vatican-Hospitalisé depuis février : le Pape François a parlé d’une voix fragile: « Je vous remercie de tout cœur pour les prières…»

Abidjan, le vendredi 07 mars 2025(LDA)-«D’ici je vous accompagne», ce sont les premiers mots du Pape adressés aux fidèles catholiques du monde entier, depuis son hospitalisation survenue en février dernier. Il s’agit d’un court message audio diffusé le jeudi 06 mars(soir), place Saint-Pierre au début de la récitation des mystères lumineux. Le Pape, d’une voix fragile, remercie pour les prières qui lui sont adressées.

«Je vous remercie de tout cœur pour les prières que vous récitez pour ma santé sur la place. D’ici je vous accompagne. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge vous protège. Merci.», a-t-il dit .

Ces premières paroles du Pape François, en espagnol, dans toute leur fragilité, offrent une lumière de réconfort. Elles renforcent la proximité du pasteur avec son troupeau, et l’affection du troupeau pour son pasteur. Dans l’épreuve, François exprime cette proximité par cette phrase, courte: «D’ici, je vous accompagne». Une réciprocité fraternelle et chaleureuse, pleine de tendresse en direction des foules orantes qui par leurs prières elles aussi accompagnent le Saint-Père.

Le pape François, 86 ans, est hospitalisé pour une infection respiratoire.

Vaticanews

Afreximbank accorde une facilité de 450 millions de dollars US à ARISE IIP pour stimuler l'industrialisation en Afrique

Abidjan, 6 Mars, (LDA)-Dans une initiative visant à accélérer le développement industriel en Afrique, Afreximbank a signé une facilité de crédit de 450 millions de dollars US avec ARISE IIP, un leader dans la promotion et l’exploitation de parcs industriels sur le continent.

Ce financement soutiendra l'expansion de parcs industriels (PI) et de zones économiques spéciales (ZES) dans plusieurs pays africains, notamment au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Kenya, en République Démocratique du Congo (RDC) et au Malawi.

Cette facilité fait partie d'un financement global de 800 millions de dollars US, avec 300 millions de dollars destinés à financer les besoins en fonds de roulement des parcs industriels existants et les projets de développement dans des pays comme la RDC, le Kenya et le Nigeria. Les 150 millions de dollars restants seront utilisés pour développer un parc industriel à Lilongwe, au Malawi et soutenir les activités de négoce d’exportation dans le cadre de l’initiative « Export Agriculture for Food Security » d’Afreximbank.

Selon Kanayo Awani, Vice-présidente d'Afreximbank, cette collaboration reflète l'engagement de la Banque à promouvoir l'industrialisation et la transformation structurelle des économies africaines. Elle met également en lumière l’importance des PI et ZES pour accélérer le développement des infrastructures et favoriser le commerce intra-africain.

Arvind Arora, Directeur du Trésor d'ARISE IIP, a souligné que ce financement permettra de combler les lacunes dans les investissements industriels, en particulier dans un contexte où le déficit d'infrastructures en Afrique dépasse 100 milliards de dollars US par an.

« Cette facilité de 450 millions de dollars devrait permettre de générer des investissements d'environ 1,7 milliard de dollars US et la création de 32 000 emplois directs, contribuant ainsi à stimuler l’industrialisation du continent », a-t-il expliqué

mc

Endeavour Mining : des résultats solides en 2024 et une vision ambitieuse pour 2025

Abidjan, le 6 mars 2025 (LDA) Endeavour Mining a publié ses résultats financiers pour l'année 2024, mettant en lumière une production de 1,103 million d'onces d’or à un coût global de maintien de 1 218 USD/oz, consolidant ainsi sa position de leader dans la production aurifère en Afrique de l’Ouest.

L’entreprise a mis en œuvre avec succès deux projets stratégiques majeurs à savoir : l’extension de l’usine BIOX® à Sabodala-Massawa au Sénégal et la mise en production de la mine de Lafigué en Côte d'Ivoire, tous deux pleinement opérationnels et en forte contribution à la croissance du Groupe.

Les résultats de 2024 témoignent de la solidité du portefeuille d’actifs d’Endeavour Mining. L’entreprise a enregistré l'un des coûts de maintien les plus bas du secteur, à 747 000 FCFA/oz, tout en assurant un environnement de travail sécurisé avec un taux d’incident faible (0,13).

En termes d'exploration, elle a largement dépassé ses objectifs quinquennaux en découvrant 12,2 millions d'onces de ressources M&I à moins de 25 USD l'once, avec une augmentation de 32 % de ses réserves, mettant en évidence sa capacité à prolonger la durée de vie de ses mines.

En parallèle, l’entreprise a enregistré une contribution économique significative de 1,3 trillions FCFA (2,2 milliards USD) dans ses pays d’activité, soutenant l’emploi et les économies locales.

Des initiatives sociales et environnementales ont également été renforcées avec des investissements dans l'éducation, la santé et des projets de reforestation, contribuant ainsi au développement durable des communautés hôtes.

Pour 2025, Endeavour Mining prévoit une augmentation de sa production avec un objectif de 1,110 à 1,260 million d’onces, tout en maintenant des coûts de maintien stables. L’entreprise met également l’accent sur l’exploration avec un projet de faisabilité pour le site d'Assafou en Côte d’Ivoire.

Sous la direction d’Ian Cockerill, Endeavour Mining poursuit sa trajectoire ambitieuse, avec l’objectif constant de créer de la valeur tangible pour l’ensemble de ses parties prenantes tout en consolidant son rôle de leader de l’industrie aurifère en Afrique de l’Ouest.

mc

L'Allemagne suspend ses nouvelles aides au développement pour le Rwanda

Abidjan/ 05-03- 25 (LDA)- Après le Royaume-Uni et le Canada, l'Allemagne a annoncé, ce mardi 4 mars 2025, la suspension de ses nouvelles aides au Rwanda en réponse à l'offensive du groupe armé M23 dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Le ministère allemand de la Coopération a précisé que cette décision inclut l'arrêt des nouveaux engagements financiers, des rencontres de haut niveau avec Kigali et une réévaluation de la coopération bilatérale. L'Allemagne condamne fermement l'offensive du M23, qualifiée de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.

Kigali, qui bénéficie chaque année de 50 millions d'euros d'aide allemande pour des projets de développement, d'énergie, de climat et de production de vaccins, a été informé en amont de cette suspension.

Berlin a également insisté sur la nécessité pour le Rwanda de retirer ses forces armées de RDC et de cesser de soutenir le M23. Le gouvernement allemand a souligné qu'il restait en contact avec Kinshasa concernant la sécurité dans la région.

De son côté, le ministère rwandais des Affaires étrangères a réagi en dénonçant une « politisation » de la coopération au développement, qu’il considère « erronée et contre-productive ».

En janvier dernier, l’Allemagne avait déjà annulé des consultations avec le Rwanda. Cette décision fait suite à celles du Royaume-Uni et du Canada, qui ont suspendu une grande partie de leurs aides au Rwanda dans un contexte de tensions régionales croissantes.

La redaction avec RFI

Transition écologique : la coopération sino-africaine bénéfique pour les populations africaines

Chaque soir, le village malien de Karan, autrefois plongé dans l'obscurité, s'illumine désormais grâce à des lampadaires solaires. Sous ces lumières, les habitants se rassemblent pour discuter ou simplement se promener, une activité impensable auparavant après le coucher du soleil.

Des changements similaires se répandent progressivement en Afrique. Dans un contexte où 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité, le continent continue de s'améliorer en misant sur la transition écologique en collaboration avec ses partenaires. Cette dernière contribue également à la modernisation des divers domaines.

Désormais, le manque d'électricité n'est plus qu'un souvenir passé pour les populations des villages maliens de Karan et de Koniobla.

En mai 2023, avec la participation de l'entreprise China-géo engineering (CGC), quinze systèmes de pompage solaire pour adduction d'eau potable et deux mini-centrales solaires photovoltaïques avec des systèmes de stockage conteneurisés ont été réalisées dans les deux villages. En plus de l'installation de 1.195 ensembles de systèmes d'éclairage solaire hors réseau et de 200 systèmes de lampadaires solaires.

"Grâce à ce projet, les populations des villages de Koniobla et de Karan disposent de l'électricité et de l'eau comme dans nos centres urbains", s'est réjoui Modibo Koné le ministre malien de l'Environnement de l'époque, après le lancement du projet, lors d'un entretien avec le média Dépêches du Mali.

Partenaire fiable de l'Afrique, la Chine a annoncé en septembre 2023 lors du premier Sommet africain sur le climat qu'elle lancerait un programme "Africa Solar Belt" avec un financement de 100 millions de yuans (environ 14,1 millions de dollars) pour des projets solaires dans des régions non desservies par les réseaux électriques principaux, aidant ainsi au moins 50.000 familles.

Dans les rues de Nairobi, la capitale du Kenya, les motos électriques gagnent en popularité pour les déplacements quotidiens. Cette solution réduit non seulement la pollution, mais favorise également une transition vers des transports plus durables.

Les entreprises chinoises du secteur, qui possèdent une excellente expérience technique dans la chaîne de fabrication des motos électriques, ont grandement contribué à cette "révolution" avec leurs produits bon marché et de qualité.

Un exemple : en juin 2023, le responsable de la société africaine Spiro Electric Vehicles a visité Changzhou, dans la province chinoise du Jiangsu (est), pour signer un accord de coopération stratégique avec la société chinoise Haowan New Energy Technology, visant à vendre 500.000 motos électriques en cinq ans, couvrant les marchés émergents tels que le Kenya et l'Ouganda.

"La Chine est une source d'inspiration pour de nombreuses entreprises africaines en matière de transport électrique (...), la Chine en est un partenaire de choix". Selon Janos Bisasso, directeur d'exploitation de la société ougandaise Gogo Electric, l'un des trois principaux fabricants de motos électriques du pays.

Elément essentiel du développement africain, l'agriculture profite de la transition écologique pour accomplir des progrès considérables.

"Lors de mes visites au Sénégal et en Côte d'Ivoire, j'ai constaté une augmentation significative de la production alimentaire locale et une amélioration des conditions de vie des agriculteurs grâce à la culture du super-riz vert", a rappelé Baboucarr Manneh, directeur général du Centre du riz pour l'Afrique.

Le "super-riz vert", qui consomme moins d'engrais, moins de pesticides, moins d'eau et résiste à la sécheresse, répond aux besoins spécifiques des Africains.

Jusqu'à présent, l'Académie chinoise des sciences agricoles a distribué plus de 1.000 exemplaires de "super-riz vert" à neuf pays africains, ce qui a permis d'augmenter les rendements de plus de 20% par rapport aux variétés locales et de réaliser un développement agricole écologique.

"La Chine a joué un rôle important dans la modernisation et le développement de l'agriculture africaine", a souligné Rahamtalla Mohamed Osman Elnor, représentant permanent de l'Union africaine auprès de la Chine. Les avantages technologiques de la Chine ont fourni aux pays africains une expérience qui peut être comprise et apprise en un clin d'œil. Cela a permis aux agriculteurs d'augmenter leurs revenus tout en stimulant le développement durable de la production agricole africaine, selon lui.

Dans la nouvelle ère, la coopération sino-africaine dans la transition écologique s'étend au-delà des domaines traditionnels et couvre de nouveaux secteurs.

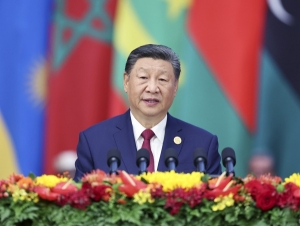

Lors du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) à Beijing en 2024, la Chine a lancé l'Action de partenariat pour le développement vert. Ce plan prévoit la mise en œuvre de 30 projets d'énergies propres, ainsi que la promotion de coopérations dans les domaines de la météorologie, de la biodiversité et de l'espace, contribuant ainsi au développement écologique du continent africain.

Auteur : Zhou Haojin, journaliste de l'agence de presse Xinhua

Instabilité : l’ONU dénonce ceux qui tirent profit du chaos mondial

Abidjan, le mardi 04 mars 2025 (LDA)- Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a dénoncé le lundi 03 mars 2025, à ceux qui exploitent à des fins personnelles et politiques, l’instabilité du monde liée aux divisions croissantes et conflits.

Avec AIP

Gemelli : le Pape connait deux épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë

Abidjan, le mardi 04 mars 2025(LDA)-Le Saint-Père a connu le 03 lundi deux épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë. Ces deux épisodes suivis d’une aspiration ont été causés par l'accumulation de mucus. La santé du Pape François reste toujours « inquiétante ».

«Aujourd'hui, le Saint-Père a présenté deux épisodes d'insuffisance respiratoire aiguë, causés par une accumulation importante de mucus endobronchique ayant entraîné un bronchospasme», a indiqué un communiqué du Saint-Siège, le lundi 3 mars, dans le dernier bulletin quotidien consacré à la santé du Pape François. «Deux bronchoscopies ont donc été réalisées avec la nécessité d'aspirer d'abondantes sécrétions. Dans l'après-midi, la ventilation mécanique non-invasive a été reprise», poursuit le communiqué.

Les valeurs des tests sanguins effectués par le Pape sont inchangées et révèlent l'absence de leucocytose. Ce résultat, positif, montre qu'il n'y a pas de nouvelle infection, mais que l'accumulation de mucus est la conséquence de la pneumonie. Les deux crises de ce lundi ont été provoquées par la réaction des bronches qui tentent d'expulser le mucus accumulé pour éliminer les bactéries. Le tableau clinique du Saint-Père reste donc complexe avec une situation ouverte à des crises comme celles qui se sont produites ce lundi après-midi. Si «le pronostic reste réservé», le bulletin assure que «le Saint-Père est resté alerte, orienté et coopératif à tout moment».

Chapelet quotidien place Saint-Pierre

Ce lundi soir, le cardinal Robert Francis Prevost, préfet du dicastère pour les Évêques présidera le chapelet place Saint-Pierre afin de prier pour le Pape François.

Avec vaticanews

Les saveurs africaines, miroir d'une coopération sino-africaine en plein essor

Dix ans après avoir quitté l'Afrique, ses saveurs continuent de m'accompagner. Le café d'Ethiopie, les avocats du Kenya, les ananas du Bénin… A des milliers de kilomètres de distance, l'Afrique reste vivante dans mon assiette.

Cela, je ne l'aurais jamais imaginé au moment de quitter ce continent fascinant. A l'époque, l'idée de voir ces délices africains devenir accessibles au grand public en Chine semblait bien lointaine. Les saveurs emblématiques de l'Afrique, telles que le thé noir et le café, ne pouvaient être transportées que par des moyens limités, souvent "à dos d'homme", devenant ainsi des cadeaux rares et précieux.

Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Autrefois synonymes d'exotisme, de plus en plus de produits agricoles africains ont désormais trouvé leur place sur les tables chinoises, se transformant en ambassadeurs culturels et économiques. Cette évolution illustre de manière concrète les avancées de la coopération sino-africaine.

Pour les Chinois ayant vécu en Afrique, chacune de ces saveurs porte en elle un souvenir et une émotion. En 2022, à l'annonce de l'autorisation des avocats kényans sur le marché chinois, une scène gravée dans ma mémoire s'est aussitôt imposée à moi : dans la cour de notre résidence à Nairobi, au Kenya, un avocatier haut de trois étages dominait le paysage. Lors de la saison des récoltes, notre collègue le plus habile à grimper aux arbres montait cueillir les fruits, tandis que nous attendions en bas avec des paniers, émerveillés par l'arôme de ce fruit délicieux et la générosité de la terre africaine.

Toutefois, malgré cette générosité, la diversité des saveurs africaines et ses vastes ressources en terres arables - l'Afrique possède environ 60% des terres non cultivées dans le monde - le continent reste confronté à une crise de sécurité alimentaire. Un paradoxe mettant en évidence l'urgence d'une transformation de l'agriculture en profondeur.

Le secteur agricole reste l'un des secteurs clé dans la coopération sino-africaine. Les résultats sont impressionnants : au cours de la dernière décennie, la Chine a construit 24 centres de démonstration de technologies agricoles en Afrique, promu plus de 300 technologies agricoles avancées et stimulé les rendements des cultures locales de 30% à 60% en moyenne.

Dans une vingtaine de pays africains tels que Madagascar, le Burundi et le Mozambique, le riz hybride chinois révolutionne les récoltes et améliore les conditions de vie des agriculteurs locaux. Une autre innovation de Chine, la culture du Juncao, une sorte d'herbacée géante permettant de faire pousser des champignons rapidement, séduit de plus en plus d'Africains, offrant de nouvelles possibilités économiques et alimentaires.

En 2023, la Chine a lancé son Programme d'assistance à la modernisation de l'agriculture de l'Afrique, en vue de contribuer à la transformation et à la montée en gamme de l'agriculture de ce continent, répondant aux attentes de ses amis africains.

En outre, une série de mesures ont été mises en place pour favoriser l'importation sur le marché chinois de produits agricoles africains de haute qualité, faisant de la Chine le deuxième marché des exportations agricoles africaines. Le "canal vert" du gouvernement chinois pour les produits agricoles africains, lancé fin 2021, a facilité cette expansion, réduisant les délais d'inspection et de quarantaine tout en élargissant les exemptions tarifaires.

Lors du sommet de Beijing 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), la Chine a annoncé l'élargissement de l'accès des produits agricoles africains à son marché et un traitement tarifaire nul sur 100% des produits en provenance des pays les moins développés ayant établi des relations diplomatiques avec elle, dont 33 pays africains.

Toujours au cours de ce sommet, la Chine a signé des documents de coopération sur l'importation de produits agricoles avec un certain nombre de pays africains, incluant les avocats du Zimbabwe, le soja de Zambie, les noix de macadamia et de cajou du Mozambique, la viande de mouton et de chèvre de Namibie, le miel du Rwanda... Dans un avenir proche, de plus en plus de produits agricoles africains de qualité feront leur apparition sur le marché chinois.

Chaque produit africain qui arrive en Chine, chaque accord signé, chaque projet lancé, incarne une coopération sino-africaine en plein essor, portée par une ouverture de la Chine et une recherche commune de la modernisation.

Lors du sommet du FCSA à Johannesburg en 2015, j'ai été interrogée par un journaliste marocain sur les mots que je choisirais pour qualifier la coopération sino-africaine. J'ai répondu "un âge d'or". Presque dix ans après, j'ai posé à la même question à un délégué gabonais lors du sommet du FCSA à Beijing l'an dernier, et sa réponse a été : "Modèle, espoir et pont". Ces mots résument parfaitement les succès remportés par la Chine et l'Afrique au cours de la dernière décennie. Sans aucun doute, de plus en plus de saveurs africaines, incarnant un pont culturel et économique, s'apprêtent à séduire les palais chinois.

Auteur : Zhang Man, journaliste de l'agence de presse Xinhua et ancienne correspondante basée à Nairobi

Pape François : le Saint-Père n'est plus sous respirateur, son état est stable (Vatican)

Abidjan, le lundi 03 mars 2025(LDA)-Le Saint-Père continue de recevoir de l'oxygène, il n'a pas de fièvre, annonce cette soirée du dimanche 2 mars, la Salle de presse du Saint-Siège. Le pronostic reste réservé. Il a assisté ce matin à la célébration eucharistique.

«Les conditions cliniques du Saint-Père sont restées stables aujourd'hui dimanche 2 mars», rapporte ce soir la Salle de presse du Saint-Siège. Le Pape François «n'a pas eu besoin de ventilation mécanique non invasive, mais seulement d'une oxygénothérapie à haut débit, il est apyrétique». La crise isolée de bronchospasme de vendredi dernier n'a pas eu de conséquences directes. Cependant, compte tenu de la complexité du tableau clinique, le pronostic reste réservé.

Ce matin, indique la Salle de presse du Saint-Siège, «le Souverain pontife a participé à la Sainte Messe, avec les personnes qui s'occupent de lui pendant ces jours d'hospitalisation, puis il a alterné repos et prière».

Source : Vatican News

Afreximbank et le gouvernement kenyan concluent des accords pour favoriser l'industrialisation

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a ratifié une série d'initiatives pour soutenir l'industrialisation et le programme de développement axé sur les exportations du Kenya, lors d'une cérémonie à Mombasa, Kenya.

Ces initiatives visent à financer le développement de parcs industriels (PI) et de zones économiques spéciales (ZES) pour promouvoir l'industrialisation et l'exportation de produits manufacturés.

Afreximbank, via sa filiale Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP), mettra en place un environnement propice pour les industries orientées vers l’exportation, grâce aux économies d'échelle, infrastructures partagées et un accès aux marchés mondiaux.

Les projets concernent le parc industriel intégré de Dongo Kundu et la zone économique spéciale de Naivasha II, inscrits dans la Vision 2030 du Kenya. Ces projets devraient renforcer la capacité du Kenya à exporter des biens à valeur ajoutée, soutenant ainsi son développement économique.

Le président du Kenya, William Ruto a souligné l’importance de ces initiatives pour le pays, soulignant que ces accords marquent un tournant dans le renforcement du secteur manufacturier et la création d’un environnement propice aux investissements.

Le Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank a affirmé que le Kenya prend une mesure audacieuse pour transformer l’histoire économique du pays, avec un impact profond sur l’industrialisation et l’autosuffisance.

Ces projets font partie d'un plan de développement plus large pour stimuler la croissance économique du pays.

Le parc de Dongo Kundu, situé à Mombasa, sera un centre industriel clé, tandis que Naivasha II, avec ses zones de libre-échange et logistique, profitera de sa position stratégique pour faciliter l'accès aux marchés régionaux et mondiaux.

mc