Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been....

LDA Journaliste

Côte d’Ivoire-Drogues : énième destruction du célèbre fumoir de Yaossehi à Yopougon

Un fumoir installé dans le sous quartier Yaossehi dans la commune de Yopougon a été détruit par des agents de police du 16ème arrondissement, en collaboration avec des éléments de la police criminelle, a appris l’AIP auprès de sources sécuritaires.

La destruction de ce lieu de consommation de stupéfiants dans ce sous quartier de Yopougon qui a eu lieu mardi s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insécurité, selon notre source.

Lors de la destruction de ce fumoir, 128 boulettes de cannabis, 40 mèches de cannabis, des armes blanches ont été saisis par les forces de sécurité.

Cette opération vise à éliminer tous les nids abritant des bandits pour apporter plus de quiétude à la population résidant à Yopougon.

Pour rappel, ce fumoir a été plusieurs fois détruits mais s’est toujours reconstitué. Il gênerait environ plus de 1 million par jour aux dealers qui le tenaient, selon la même source.

La Côte d’Ivoire à l'école chinoise pour son autosuffisance en riz

L'autosufisance en riz, c'est possible. Une quarantaine de riziculteurs ivoiriens en provenance de diverses régions de la Côte d’Ivoire sont en formation sur les techniques rizicoles chinoises, dans le village de Guiguiédou, sous-préfecture de Ogoudou, dans le département de Divo.

Il s’agit de la deuxième vague de représentants de coopératives agricoles, d’associations de femmes et de riziculteurs individuels, dont la formation participe à l’atteinte de l’objectif national d’autosuffisance en riz à travers l’amélioration de la qualité et de la productivité.

Les thématiques abordées vont de la semence à la récolte en passant par tout l’itinéraire technique de la production du riz.

Il s’agit notamment de la mise en place des parcelles aux techniques de récoltes en passant par l’entretien, les engrais, l’irrigation, les maladies du riz, la culture des jeunes plants, le drainage et la mécanisation.

Trois périmètres aménagés sur une parcelle de 432 hectares servent de rizières écoles où les apprenants se frottent à la pratique assimilant plus aisément les méthodes chinoises dont le repiquage à la volée.

Il consiste à jeter les jeunes plants de riz sur les parcelles spécialement travaillées pour les accueillir. Cette méthode est moins pénible et perme un gain de temps considérable, a-t-on appris.

La formation concerne également de nouvelles variétés de riz dont une réputée bénéfique aux malades du diabète.

« Si les méthodes sont bien assimilées, ce riz pourrait se retrouver dans deux ans ou trois dans les assiettes des Ivoiriens », a indiqué un des formateurs.

En attendant les auditeurs allient cours théoriques et pratiques sur le terrain afin de mieux posséder l’expertise chinoise considérée comme éprouvée dans l’amélioration de la production de riz.

Concours « RFI Challenge App Afrique »: qui pour succéder à l'Ivoirienne Raïssa Banhoro, lauréate de l'édition 2017?

C’est reparti pour le concours « RFI Challenge App Afrique ». Organisé par la Radio France internationale(RFI), la troisième édition a été lancée, selon un communiqué publié ce vendredi 27 juillet. Ce concours vise, cette année, à favoriser l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine du développement durable en Afrique francophone.

C'est donc lancé pour trouver un successeur à l'ivoirenne Raïssa Banhoro, lauréate de l'édition 2017, grâce à son application pour l’alphabétisation des jeunes filles dénommée "Leçon Unique Conçue pour l’Innovation dans l’Enseignement" (LUCIE). Ce qui lui a valu une bourse de 15.000 €, soit environ 9,8 millions de FCFA pour le développement de son projet.

Cette édition est associée à l’émission « C'est pas du vent » de RFI présentée par Anne-Cécile Bras, après "7 milliards de voisins" de Emmanuelle Bastide. Elle a pour vocation de soutenir le développement de services numériques (sites Internet, applications, services SMS…) innovants au service du développement durable en Afrique.

Ouvert à tous les Africains et jeunes entreprises du continent, « RFI Challenge App Afrique » 2018 récompense les innovations numériques permettant d’améliorer l’accès aux énergies renouvelables et le développement de l'agriculture durable.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2018 sur le site Internet dédié : appafrique.rfi.fr.

Les trois finalistes seront invités à présenter leur projet en novembre prochain à Cotonou au Bénin devant un jury de professionnels présidé par Anne-Cécile Bras. Le lauréat se verra financer le développement de son projet.

Pour rappel, la deuxième édition du concours visait à favoriser l’intégration des nouvelles technologies dans le domaine de l’éducation des filles en Afrique francophone.

A travers ce concours lancé en 2016, RFI souhaite encourager et soutenir l’innovation, en stimulant et accompagnant les jeunes entreprises et développeurs africains.

Daniel Coulibaly

Niger : des « classes passerelles » pour désamorcer la poudrière de la déscolarisation

Par Traoré Mamadou

Chérifa, 14 ans, semble bien heureuse ce jour qui marque son retour à l’école qu’elle a abandonnée il y a quelques années : elle intègre dès la rentrée prochaine une « classe passerelle », un projet permettant aux enfants en dehors du système scolaire au Niger de retourner à l’école, de sorte à désamorcer la « poudrière » d’une déscolarisation aussi galopante qu’inquiétante dans ce pays pauvre sahélien d’Afrique de l’Ouest en proie au terrorisme.

Il est 9 heures à l’école primaire de Danzama Kouara, une banlieue distante de 8 km de Niamey, la capitale du Niger. Une Trentaine d’enfants assis sur des nattes dans une classe, suivent attentivement le récit de leur ainé, Amidou, 23 ans, passé, il y a quelques années, par une classe passerelle avant d’être admis dans un cycle élémentaire formel.

« Ecoles de la seconde chance »

Amidou qui est maintenant en année de licence à l’université, exhorte ses cadets à saisir cette seconde chance qui leur est offerte de retourner à l’école pour réussir leur vie dans ce pays de 20 millions d’habitants dont 80% de musulmans, et où plus de 2,2 millions d’enfants sont déscolarisés ou non-scolarisés en raison de certaines considérations culturelles et religieuses.

En présence des responsables des différentes structures impliquées dans la gestion de l’école primaire locale, ainsi que du chef du village de Danzama Kouara, Chérifa, la tête couverte d’un voile de type « hidjab » comme les autres filles de la classe, n’hésite pas à poser des questions à Amidou.

« J’ai arrêté l’école au CM1 pour apprendre la couture. Mais maintenant je veux reprendre les cours. C’est pourquoi quand j’ai entendu parler de ce projet chez le chef du village, j’ai dit à ma mère de m’inscrire aussi », raconte-elle.

L’adolescente au corps frêle enveloppé dans une robe grise zébrée, et les autres élèves (46 au total dont 13 filles et 30 garçons), vont apprendre à lire et à écrire d’abord en Zerma, la langue locale dans ce village, avant de poursuivre en français au bout de 3 mois de préapprentissage, s’ils sont retenus au terme d’un test d’aptitude.

Après une formation basée sur les méthodes pédagogiques d’une stratégie de scolarisation accélérée (SSA/P), ils seront reversés après un an en classe de CE2 pour ceux du niveau 1, âgés de 9 à 12 ans, et après deux ans en 6èmepour ceux du niveau 2, âgés quant à eux de 13 à 14 ans.

Ceux qui ne seront pas aptes à réintégrer l’enseignement général seront orientés vers des centres de formation professionnelle.

Ce projet des classes passerelles en est encore à une phase pilote, sur financement de l’Agence française de développement dans le cadre de l’Alliance Sahel, un vaste programme de réalisations de projets de développement au profit de cinq pays du Sahel : Niger, Mauritanie, Burkina Faso, Mali et Tchad, fragilisés ces dernières années par le terrorisme.

Initié il y a un an par la France et l’Allemagne, rejoints par d’autres pays européens et des institutions financières, l’Alliance Sahel entend mobiliser 11 milliards d’euros, soit 7221 milliards FCFA, pour mettre en œuvre quelque 570 actions fortes de développement, conformément aux priorités des gouvernements des Etats concernés.

Pour ce qui est du volet éducation du programme, cette phase pilote des classes passerelles concerne 40 centres devant recevoir 1620 enfants à travers le pays.

L’ONG internationale « Aide et action » (AEA), en charge de la mise en œuvre de ces classes, a déjà mis au point des curricula de formation, avec l’appui de l’Organisation nigérienne des éducateurs novateurs (ONEN), une ONG locale spécialisée dans l’éducation non formelle. « Parce qu’il faut aller vite ! », justifie le directeur pays d’AEA au Niger, Berei Tcha.

Car dans un pays classé 187ème sur 188 pays selon l’Indice de développement humain 2016 du Pnud, où le plus récent recensement de la population (en 2012) établit une moyenne de 7 enfants par femme, où 70% de la population a moins de 35 ans, où les enfants de zéro à 14 ans sont estimés à près de 9 millions, soit la moitié de la population, on ne saurait s’accommoder de ce nombre élevé d’enfants déscolarisés et non-scolarisés.

Mais aussi, malgré les efforts des autorités qui multiplient les réformes et les mesures, les partenaires au développement jugent le tableau de l’éducation au Niger très préoccupant, en particulier en termes de qualité.

Face à cette pression démographique, « il faut faire quelque chose parce que cette situation représente une poudrière pour le pays », plaide Berei Tcha. Ce dernier craint que ces enfants soient des proies faciles à l’endoctrinement et à la propagation de la violence terroriste qui sévit dans les régions Sud-est et Sud-ouest du pays, avec son lot de trafics de tous genres : drogues, armes, personnes, etc.

Autant de raisons qui expliquent l’engouement des acteurs de l’école de Danzama Kouara autour de ce projet. Du chef du village au directeur de l’école primaire, en passant les responsables du comité de gestion (COGDES), l’Association des parents d’élèves (APE), l’Association des mères d’élèves (AME), tous sont impliqués.

Le directeur de l’école, Augustin Ramanou, est désormais à la fois directeur des élèves des écoles formelles et de ceux des « classes de la seconde chance ». Le chef du village, un octogénaire, se charge de veiller à ce que tout se passe bien. Quant aux femmes, elles surveilleront les enfants afin qu’ils soient effectivement en classe.

Engouement

« Nous allons trouver des moyens pour que le hangar soit construit », assure le chef. « Moi je vais héberger l’enseignant qui sera retenu pour la classe passerelle », promet pour sa part le président des parents d’élèves, Mamane Sanni Aboudou. « Nous, nous viendrons régulièrement nous enquérir des difficultés des enfants », complète la présidente de l’Association des mères d’élèves, Adamou Mariama, également mère de la jeune Chérifa.

Pour le directeur Augustin Ramanou, cela « va profiter à l’école et au village, et augmenter le nombre de filles à l’école », là où 3 filles sur 4 sont mariées avant l’âge de 18 ans.

Le chef du village, visiblement ému, pense que trouver une solution à l’éducation de ces enfants va contribuer à réduire les actes de banditisme qui se font de plus en plus sentir dans la zone.

« Des enfants volent, et quand on les attrape pour les rendre à la police, on les retrouve encore parmi nous. Tous ces enfants sont comme des abandonnés ; il faut leur donner une chance de devenir des personnes importantes dans le futur. C’est pourquoi je salue l’initiative de ce projet », insiste le vieillard qui, sourire en coin, signale avoir « 80 ans et un peu ».

Espoir partagé par le petit Abdoul Latif Garba. Lui qui, à 9 ans, passe la journée à vendre des feuilles de moringa pour sa mère. Ce gamin à la petite culote noire, dit ne plus supporter de voir ses amis aller à l’école sans lui.

Il veut réaliser son rêve, devenir gendarme quand il sera grand. « Moi, je veux devenir médecin pour aider les enfants et les femmes », professe pour sa part Cherifa. Quant au chef du village, débout sous un soleil brûlant à la mi-journée, les pieds plantés sur une terre sableuse ocre rouge à l’image des habitations environnantes, il rêve encore plus grand que les enfants : « je souhaite qu’un jour, un président de la République du Niger vienne de mon village ».

Source : AIP

Côte d’Ivoire-4ème pont d’Abidjan : Lancement effectif des travaux lundi

Cette fois-ci sera la bonne ! La Diplomatique d’Abidjan (LDA, www.ladiplomatiquedabidjan.net) apprend de source proche de la primature que la cérémonie de lancement des travaux du 4ème pont d’Abidjan devant relier les communes de Yopougon et Adjamé en passant par Attécoubé, sera effective le lundi 30 juillet 2018.

En effet, plusieurs annoncée et reportée, cette cérémonie, qui sera présidée par le Premier ministre Amadou gon coulibay, marquera la reprise des grands chantiers en Côte d'Ivoire.

7,5 km

Ce pont d’une longueur totale de 7,5 km, s’étendra de Yopougon Sideci (entre le commissariat du 16ème arrondissement et le cinéma Saguidiba), à Adjamé Indénié, à la lisière de la commune du Plateau.

D’un montant de plus de 130 milliards FCFA, le projet permettra de désenclaver Yopougon et organiser la circulation dans Yopougon autour d’un axe structurant qui traverse tout le quartier d’ouest en Est et qui permettra la mise en place d’un deuxième axe transversal Est-Ouest à l’intérieur de la commune qui désengorgerait les entrées Nord-Sud se connectant sur l’Autoroute du Nord.

2x3 voies

De façon spécifique, il s’agira de construire une chaussée 2×3 voies y compris la réalisation des ouvrages de redressement (échangeurs) au croisement avec les voies principales existantes du côté de Yopougon sur une longueur de 4,025 km.

Il s’agira aussi de construire un viaduc sur la baie du Banco d’une longueur de 0,794 km, un échangeur ou bretelle à la traversée du Bd de la paix, une chaussée 2×2 voies entre la fin de l’échangeur de Boribana et l’Indénié sur une longueur de 0,875 km, une trémie (tunnel) sur le boulévard Nandjui Abrogoua et un aménagement du TPC (20 m) qui constituera une réservation pour le projet de transport urbain d’Abidjan (TUA2).

Pour la réalisation de ce projet, la Banque africaine de développement (BAD) avait accordé en 2017 un important prêt à la Côte d’Ivoire, indique-t-on.

La Banque mondiale annonce 492 milliards FCFA pour dix projets en Côte d’Ivoire en 2019

La Banque mondiale prévoit une enveloppe de 492 milliards Fcfa pour la Côte d’Ivoire, en vue de financer dix projets en 2019, a annoncé, jeudi à Abidjan, le directeur des opérations de cette institution chargé de la Côte d’Ivoire, Pierre Laporte.

Faisant le bilan de l’année fiscale 2018, jeudi à Abidjan, M. Laporte, également directeur des opérations chargé du Benin, de la Guinée, du Togo et du Burkina-Faso, a précisé que ces interventions seront faites dans divers secteurs, notamment le cacao, la santé, l’éducation.

Il a exprimé sa satisfaction pour tous les appuis de son institution en Côte d’Ivoire.

S’agissant de l’année fiscale précédente qui s’est achevée le 30 juin, le Pierre Laporte a rappelé que l’institution avait prévu pour l’année 2018 un montant de 683 milliards Fcfa pour 11 projets dans les domaines de l’Agriculture, le social, le transport, l’énergie, l’environnement.

Il a souligné que six instruments de financement ont été utilisés pour ces différents projets.

Toutefois, il a fait savoir que le taux de décaissement réalisé par la Côte d’Ivoire en 2018 a été de 15,4%. Selon lui, les objectifs de 20% fixés par la région pour chaque pays n’ont pas pu être atteints.

« Le montant net décaissé par les projets y compris l’appui budgétaire s’élève à 136 milliards Fcfa», a-t-il indiqué.

En dehors des interventions, la Banque mondiale a posé plusieurs actions en Côte d’Ivoire. Il s’agit, entre autres, de la visite en Côte d’Ivoire du vice-président de la région Afrique, Makhtar Diop, qui a eu des échanges avec le chef de l’Etat, le Premier ministre, le Gouvernement, la BAD, la société civile et les producteurs et exportateurs de cacao, ainsi que l’équipe de football féminine.

Il s’agit également de la visite en Côte d’Ivoire de Sandie Okoro, première vice-présidente, directrice générale du département juridique du groupe, mais aussi celle de Pascale Dubois, vice-présidente intégrité et éthique de la Banque, de l’organisation d’un atelier régional de formation sur le nouveau cadre environnement et social, et de la tenue de la deuxième table ronde mondiale sur la gouvernance des infrastructures et les outils.

AIP

Accord CEDEAO-Suisse pour des investissements dans le domaine de l’élevage

La Commission économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a conclu avec la Suisse un accord mutuellement bénéfique portant sur un montant de trois milliards de francs CFA, pour stimuler l’investissement dans le secteur de l’élevage des pays côtiers de l’espace CEDEAO.

Le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, qui a signé l’accord mercredi à Abuja, aux côtés de M. Eric Mayoraz, l’ambassadeur de Suisse accrédité auprès du Nigeria, du Tchad, du Niger et de la CEDEAO, a réaffirmé la volonté de la Commission de poursuivre sa coopération avec les partenaires au développement, pour favoriser le progrès économique de la région.

Au cours d’une brève cérémonie marquée par la signature de l’accord par les deux parties, la Commission de la CEDEAO et la Suisse se sont engagées à se conformer aux dispositions de l’accord triennal, qui couvre la période allant de 2018 à 2021, rapporte un communiqué de presse de la Commission de la CEDEAO transmis jeudi à l’AIP.

La signature de cet accord devrait renforcer les activités d’élevage et, partant, la production agricole de l’ensemble des 15 pays constituant la CEDEAO. Elle fait suite à une volonté commune exprimée par les deux parties en 2017, à travers une lettre d’intention et un plan d’action, qui ont contribué à renforcer le dialogue entre elles.

« Compte tenu de l’importance du renforcement des capacités pour la promotion de l’économie agricole, ainsi que des organisations professionnelles et agricoles en Afrique de l’Ouest, la Commission de la CEDEAO espère contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire dans les Etats membres, par le biais d’accords tels que celui signé avec la Suisse », conclut le communiqué de presse.

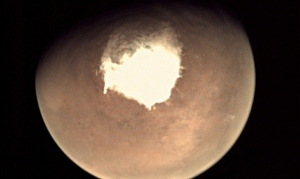

Espace : Un immense lac d’eau liquide découvert sur la planète Mars

Un vaste lac d’eau liquide a été découvert pour la première fois sur Mars, a annoncé mercredi, une équipe internationale d’astronomes.

C’est la première fois qu’un tel volume de liquide est découvert sur la planète rouge. Situé sous une couche de glace martienne, le lac fait environ 20 kilomètres de largeur et laisse envisager la présence de davantage d’eau, voire de vie, sur la planète rouge, note un article publié dans la revue américaine Science.

Ces conclusions ont été possibles grâce au déploiement du radar italien Marsis (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), embarqué à bord de la sonde européenne Mars Express, rapporte le site d’information francetvinfo.fr.

« C’est un résultat stupéfiant qui laisse penser que la présence d’eau sur Mars n’est pas seulement un ruissellement temporaire révélé par de précédentes découvertes, mais une masse d’eau permanente qui crée les conditions pour de la vie sur une période de temps prolongée », a commenté Alan Duffy, professeur associé à l’université de Swinburne (Australie), qui n’a pas participé à l’étude.

L’eau du lac qui vient d’être découvert pourrait cependant ne pas être potable. Elle se trouve par ailleurs à 1,5 km de profondeur sous la surface, dans un environnement rude et glacial. La planète Mars est aujourd’hui froide, désertique et aride, mais elle était auparavant chaude et humide et abritait une grande quantité d’eau liquide et de lacs il y a au moins 3,6 milliards d’années.

Les experts ne savent pas encore si des microbes sont présents dans cette eau, sans doute à l’état liquide en raison de la présence de magnésium, de calcium et de sodium, qui agissent comme un antigel.

La présence d’une éventuelle forme de vie microbienne au sein du lac est sujette à débat. Certains experts se montrent sceptiques sur ce point, car ils estiment que le lac est trop froid et saumâtre, et contient une forte dose de sels et de minéraux martiens dissous. La température est probablement en-dessous du point de congélation de l’eau pure, mais le lac peut rester à l’état liquide en raison de la présence de magnésium, de calcium et de sodium.

« C’est une découverte d’une portée extraordinaire, susceptible de renforcer les hypothèses quant à la présence d’organismes vivants sur la planète rouge », estime Fred Watson, de l’Observatoire astronomique australien, non impliqué dans l’étude. Pour lui, « il faut néanmoins rester prudent car la concentration de sels nécessaire au maintien de l’eau à l’état liquide pourrait être fatale à toute vie microbienne similaire à celle de la Terre ».

Corruption-Faux médicaments : Roxy génère plus de 50 milliards de FCFA au détriment du secteur pharmaceutique

Le marché de Roxy, dans la commune d’Adjamé, génère une activité illicite employant plus de 8000 femmes et qui cause chaque année un préjudice de plus de 50 milliards FCFA au secteur pharmaceutique en Côte d’Ivoire, selon le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique.

Le directeur général de la Santé et de l’Hygiène publique, représenté par son adjointe, Mme Édith Kouassi, a fait cette révélation, lors d’un atelier de formation des membres de la plateforme pour la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés dans le cadre du Projet MEDTIC pour le développement de nouvelles technologies pour la surveillance du marché et la lutte contre les faux médicaments de rue, rapporte l'AIP.

Selon la Directrice générale adjointe, la vente de ces médicaments oblige les gouvernements à mobiliser des ressources croissantes pour renforcer les contrôles. Aussi, a-t- elle indiqué que 600 tonnes de faux médicaments ont été saisis et détruits de 2014 à 2017 par la plateforme en collaboration avec les forces de sécurité.

Après cinq jours de travaux, cette formation des professionnels de santé et des agents de force publique s’achève ce vendredi. Les conclusions devraient contribuer à la réduction de l’incidence des produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés (faux médicaments ) à travers l’élaboration d’un cadre logique d’intervention pour la période 2018-2020, un plan d’action 2018 puis une stratégie de mobilisation des ressources.

La plateforme regroupe 17 structures chargées de lutter contre ce fléau.

Forum économique ivoiro-burkinabè : Le PM Gon Coulibaly pour la levée des contraintes pour des échanges plus dynamiques

Intervenant le 26 juillet 2018 à Yamoussoukro, à l'ouverture du premier Forum économique Côte d'Ivoire - Burkina Faso, le Premier Ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly a appelé à la levée de toutes les contraintes pour améliorer la qualité des échanges entre les deux pays.

"Je souhaite... que, de vos discussions, des stratégies soient définies aux fins d’améliorer le niveau et la qualité des échanges, de lever toutes les contraintes inhibitrices et de favoriser la libre et saine circulation des personnes, des biens et des services", a-t-il dit.

Amadou Gon Coulibaly a rappelé que les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso connaissent globalement une bonne dynamique haussière, passant de 256 millards de FCFA en 2013 à 320 milliards FCFA en 2017, soit une hausse de plus de 25% sur la période 2013-2017.

Pour Amadou Gon Coulibaly, en dépit de la qualité des échanges entre les deux pays, ceux-ci pourraient être intensifiés à travers une plus grande diversification. Il a exhorté les secteurs privés ivoirien et burkinabè à occuper toute leur place dans le processus de développement des deux pays.

"Le Forum de ce jour se doit en conséquence de fonder le socle de la confiance irréversible placée dans le secteur privé de nos deux pays et d’inaugurer l’ère d’un partenariat sud-sud pragmatique et fructueux", a-t-il conclu.

Le Forum se tient en marge de la 7ème Conférence au Sommet du Traité d'Amitié et de Coopération (TAC) entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.